男子裸辞后回县城 记录光棍生活收获启示

摘要:2020年,刚从广告公司离职的王超回到老家,内蒙开鲁县。闲来无事,他将镜头对准自己的老叔王占义。老叔的生活节奏很慢,爱盯着洗衣机转动的滚筒发呆。午觉醒来没事做,就买份爆米花,到公园散步。年近50,没有稳定工作,也没有结婚生子,老叔被看作是“无用的人”。

跟着他的步伐,王超也慢下来,看到了老家不一样的风景。“原来可以不用那样忙得昏天黑地”,这是王超得到的一条启示。两年后,刚搬进新家的老叔突发急性心梗去世。这次意外又引起王超对生存、理想的思考。

以下根据王超的讲述内容整理。

文| 吕煦宬 编辑| 陶若谷

“你看,这棵树多有造型”

老叔上午八九点醒了后,会简单吃点包子、油条和豆浆当早餐。大概11点就有人到他那儿下象棋。棋友里什么人都有,退休政府领导,做生意的,还有工人,有时拎着酒菜就过来了。

戴眼镜被人叫四木匠的,是老叔的老同学。他俩喜欢逗贫。四木匠一进门,要是看到老叔家比平时更乱,就调侃:“这又是遭贼了,还是让谁抢了?”老叔回他:“你没来,那谁抢了?”他的屋子像个小垃圾场,被褥、衣服堆在床上。他也打扫,擦擦地,但永远搞不干净。地上有棋友们抽烟、喝酒留下的痕迹。

这是奶奶的房子。因为没有结婚成家,老叔一直住在这里,六七十平,铺的是地砖。老叔40多岁时,奶奶去世。修补房子成了日常。木质的门框变形了,老叔不知道从哪儿拿一块木板,用钉子和电钻补一下。他的手不巧,做工不精。

我开始拍摄的2020年,老叔已经没有固定的营生了,靠出租祖上留下的平房赚几千块生活费。每天除了下棋,他没有一定要做的事。电话找他的,永远都是下棋、吃饭或者去哪里玩。

老叔的身形比我印象里大了一号,脚上的皮鞋换成了篮球鞋,但还是很爱穿西装,虽然都旧得褪色了。他做饭是“乱炖”,把豆腐和番茄鸡蛋一起炒,很难吃。

意外的是,老叔的伙食不差。他经常参加下棋比赛,在圈子里出名,常被请客吃饭。在正月,我们那儿很多人什么事儿也不干,每天就是吃饭喝酒,老叔跟着蹭,每天都是大鱼大肉,喝点三四百块钱的酒。

老叔做事慢悠悠的,即便去催租也是,租客推脱说没钱,他默默坐在一边抽烟等,耗了两三个小时。如果是我,我会让对方要么给钱,要么搬走,10分钟解决这个问题。后来,老叔谎称自己没地方住,要用这间屋子,才让那人搬走,说话最后爱加上“咯咯咯”的笑声,调节气氛。

在老家的那五个月,我感觉时间都变慢了。洗衣服时,老叔爱站在咣当咣当的小天鹅洗衣机旁,盯着转动的滚筒发呆。他有很多时间可以真的闲下来,在家门口的破沙发一坐,看着街上的人走来走去。

有天下午,老叔午睡起来,说要出去溜达。在路边,他买了一份爆米花,接着往公园走。那时是五月份,是老家最舒服的季节,不冷不热,小风吹着。广场上的人有说有笑,有年轻人在自拍,孩子在玩滑板车。老叔停在了一棵松树下,看了一会儿对我说:“你看,这棵树多有造型。”

展开全文

造型这两个字,让我心里咯噔一下。我学了这么久视听语言,才明白创作中造型的重要。老叔没有人教,但他自己会观察。那棵树的树干横七竖八,像人的肌肉,很有力量感。我走过这个广场无数次,却从来没有看到过这棵树。

王超的老叔。

回老家前,我在北京的广告公司工作,几乎快忘了那种对具体生活的感受了。做乙方,24小时回应客户是必须的。熬夜、通宵、睡公司都是常事。有次客户突然说要改片子,就马上联系剪辑师去做,即便人家在高速上,得让他下高速,去服务站去做。有次我在加拿大出差,白天拍摄十多个小时后,晚上继续对接别的工作,连轴转。

平时来回4小时的通勤,为了在地铁上接收大文件,我专挑了一张信号稳定的电话卡。电脑随时随地带着,置顶的都是工作群。在这种节奏下,精神是高度紧张的。就算休年假,也是换地方工作。朋友都知道我很忙,就算喝醉酒了,想打电话来,都会先问一句:在忙吗?

我有时候会算,自己一年有多少天在地铁上度过了,这份工作真的有这么重要吗?

老叔的生活给我提供了一种新的可能性——其实可以不用忙得那样昏天黑地。我羡慕他身上的那种松弛,用比较低的成本维持生活,换来的自由能做喜欢的事情,没事儿写两笔书法,盘盘小核桃。有人可能觉得,老叔有点太松弛了。但这是他的生活方式,也没有伤害任何人。

老叔的棋友会说,“上王占义家,他那里没人管”,他们羡慕老叔的自由。有时候,家里太吵了,两三个棋盘,四五个人下,还有人排着队。老叔会从家里溜出来,想打篮球,但那帮年轻人不带他玩,他就站在球场边看别人打,看着挺心酸的。

那段时间,我把县城的每一条胡同,每一条街道都走了两三遍。房子又矮又破,院子里堆着木柴,脏兮兮的冰雪冻在路上,还有烧火的烟煤味钻进鼻子。但就在不远处,立着一块高档KTV牌子,晚上霓虹闪烁。抬头往上看,破院子的背景是新建的高层住宅楼,挂着灯笼。一条胡同,却有折叠的感觉。

老叔(右)站在球场边看年轻人打球。

有用和无用

开始拍这部片前,我从公司辞了职。春节回家碰上疫情封控。一切都停滞了,父母也都叫我先别回北京。

这是一个特别好的契机。放在平时,一个二十七八岁的人不工作,每天拍自己老叔,人们恐怕都觉得我魔怔了,我也会有一种无形的压力。但因为封控,这就变得正当起来。老叔没什么犹豫就答应了。

有次拍摄,我的镜头带到了一个60多岁的邻居。那人不知道我是在拍老叔,他说:“你别拍我,你拍那个老光棍(老叔),他肯定有故事。”

老叔排行老六,是家里最小的孩子,有的哥哥比他大十多岁。二哥尤其有传统大家长的气质,会在逢年过节时表示出对老叔的不满,“你看你这样子,怎么能行”。在他看来,人就应该在二三十岁的时候结婚生子,踏实过日子,因为他们都是这么做的。

我记得零几年,老叔订过一门婚事,是别人介绍的。女方中等身材,大眼睛,别的就没有印象了。最后老叔悔婚,说不合适。后来再有人给介绍,他都拒绝,“介绍什么,没有用”,或者推脱有事,骑自行车走了。

2017年左右,他给我打过个电话,说在学按摩的时候认识了一个人,比他小20岁,挺聊得来的,问我应不应该把握这个机会。我觉得他们年龄差得有点夸张,但还是说“你觉得行,你就把握”。后来,他们俩应该是在一起了,还一起去过香港旅行,但也不知道为什么没成。

我拍到过他和一个卖保险的女人一起在公园放风筝,吃冰糖葫芦,有点像约会,但中间又掺杂了聊保险的话题,老叔吐槽:“你下午来就是跟我洽谈业务来了。”后来这个人没再出现过。在整理老叔遗物的时候,我看到了一份几百块钱的保险单,我猜是他跟那个女人买的。

从某种方面上讲,老叔是一个无用的人。他年轻时被人打瞎了一只眼睛,经历下岗后没再有稳定的工作。早些年他还想过各种挣钱的法子,开餐馆、卖包、开小杂货铺、承包商场里的儿童游乐区……都没做成。

他初中学历,能得到的机会不多,挣钱能力也确实不行。在我拍摄的时候,他的房子租不出去,改成了按摩店。也没人来,只好拿我练手。

老叔拿王超练手。

生活上也有点笨拙。老叔不会用ATM机,搞不懂手机卡流量的规则。他不知道怎么应付电话里的推销,问我该怎么屏蔽。2015年我在北京实习,他跟我来玩了一趟,自己出去晃,没一会儿就给我打电话,说走丢了。他也有聪明的一面,那会儿我住潘家园,正准备搬家,他很快想到,把不要的家电和杂物拿到附近的二手市场卖掉。

我觉得我和老叔有点像,都喜欢文艺的东西。老叔爱看书,喜欢张爱玲、张贤亮,也看历史和武侠。他家里的小仓房里放着很多纸箱,有一堆书,有的折了角,有的上面有笔记,感觉看了不止一遍。当地图书馆的馆长是老叔同学的爱人,知道他爱看书,会给他多借两本。他在那儿一坐就是一天。

县城崇尚“读书无用论”。人们希望孩子考上好大学,但心里又明白“书读得再好,不如有个好爹”。有人看到老叔在看书,会调侃,“又研究文学呢?”“有什么新感悟了?”

我上学的时候总会想,怎么所有东西都要按一个标准呢?学鲁迅的杂文《“碰壁”之后》,要解释什么叫“碰壁”,只能按照标准答案来——得说“遭遇困难阻碍”,不能答“在人生道路上撞墙上了”。

我当时是我们班课外书的中转站,但学校给的约束太多,从初二第一个学期开始每周就放半天假,课间有时连上洗手间的时间都没有。不服管的会被体罚,老师用空的桶装水瓶咚咚咚砸脑袋。我父母常去外地做生意,批发水果,不怎么管我。家里的相对自由可能也是我没有人格分离的原因。

拍摄的时候,我在想,老叔真的是“无用的人”吗?可能也只是在实用主义的标准下,看谁能在有事的时候拿出钱来。

我反倒觉得自己做过的很多工作是“无用”的。我拍过珠宝商城的宣传片,也给老板拍个人宣传片。给奢侈品写案子非常费劲,因为我平时完全不关注。后来我学会用套路,找当下的情绪点,套到有反差的人物上,用错位制造笑点,容易传播。

在广告公司工作的时候,“脑暴”是我最讨厌的一个词,整天聊一些大词,什么社会结构性问题、人的异化,虚头巴脑的。面试第一家公司,我穿T恤、牛仔裤,领导戴鸭舌帽,穿个马丁靴。我管她叫姐,她让我叫她的英文名。后来有人管我要英文名,我都说叫“Chao Wang”。

入行的时候,我以为工作和创作并不冲突,但实际上,很多片子拍出来都很难称之为作品——要审美没审美,要技术没技术,也没有观众的反馈,纯粹就是一个产品,一切都是为了客户的一句话。那些片子我都不会留在硬盘,觉得自己是在生产垃圾。

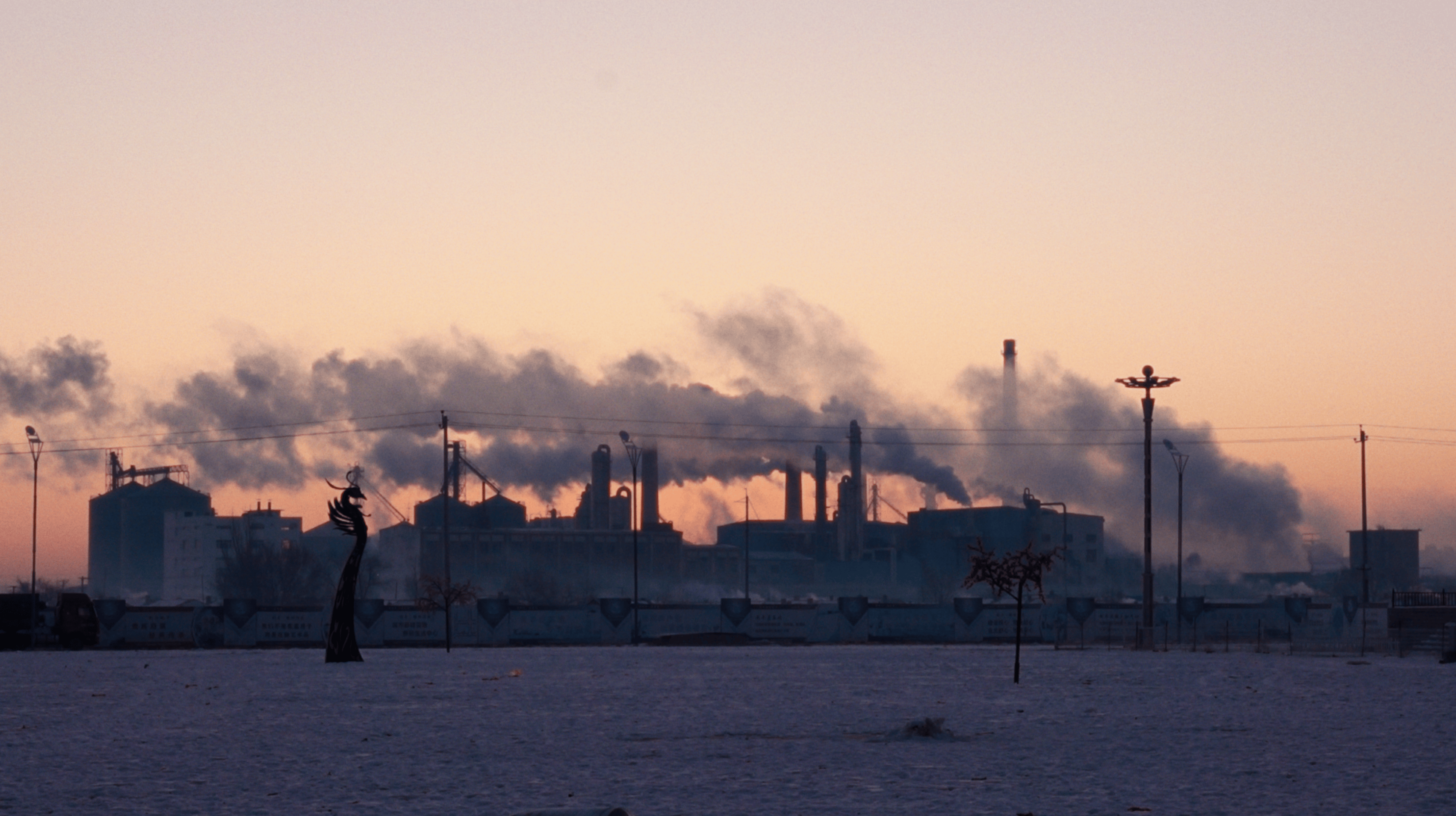

内蒙开鲁县。

重要的一课

经过那5个月拍摄,我和老叔关系更近了。后来我回去工作,他会给我发些自己去参加下棋比赛的照片,附上几个周星驰的表情包,或者告诉我家里下大雪了。

差不多每隔一个月,他会托我买红双喜,10块钱一盒的那种。我猜这可能是他的一个借口,这样我们就有理由保持联系。他给我发红包,我也会收,不然我怕他不好意思。老叔去世前,我还给他买了烟,想过年给他带回去,现在送不出去了。

我给老叔发的最后一条消息,是B站上一条关于刘小样的视频。我觉得他们有点像——文化程度不高,但爱看书,有独立思考的能力,也向往外面的世界。视频发出去,老叔过了一天也没有回我,通常他不会超过三个小时回复的。我当时有种预感,觉得出事了,托我妈还有一个同学去看。

他们砸开了老叔家的玻璃,发现他趴在地上,身体浮肿。尸检报告上说,他当时至少已经走了3天,死因是急性心梗。餐桌上还摆着一些剩饭剩菜。我买了第二天最早的机票回家,直奔殡仪馆。我没有看他最后一眼,想到他身体已经变形,我受不了。

我和老叔见的最后一面,是陪他去打扫新房。在他过世前,他把老屋卖了,搬进了一套新房。他那天话很多,特别有劲儿地搞卫生,盘算着怎么布置这个家。我也想好了,打算送给他一个微波炉。老叔去世后,我连着几天没睡,出现了心率不齐的情况,也住院了。出院后,我在老叔家里收拾遗物,翻出了一些菜谱、歌词本还有摘抄本。

我原本想拍10年、20年。有很多想问他的,都还没来得及开口,比方说他对婚姻、人生的看法,这是很大的遗憾。我有次梦到老叔,是他的一个背影,一下子滑过去。

醒来后,我感觉我那间屋子很黑,很安静,特别空旷,好像世界上只有我自己一个人了。我想,老叔可能也有无数个夜晚是这么过来的——半夜醒来,发现白天热闹的房间,晚上变得空荡荡的,世界上就剩他自个儿。

老叔走在广场上。

老叔走的这3年,我没再回过老家。待在那里,会让我想到他。其实在那里密集拍摄的5个月,我也慢慢下定不会回来生活的决心。

县城的生活太有惯性,一个人如果没有特别大的愿望和动力去做出改变,基本就被牢牢钉在那儿了。在老叔的棋牌室里,不同阶层的人齐刷刷地摆在你面前。不论是所谓过得好,还是不好的,他们都抱怨生活和工作,觉得老婆孩子很烦、领导很蠢。但他们也不做出改变。互相的安慰也都是呛人的,“你爹是县长啊,你抱怨”,意思是你就受着。

我代入去想,如果我回到这里,估计也会变成这样。我看到一些童年的伙伴,他们完全长成了上一辈人的样子——在相似的环境里打牌,连表情都是一样的。牌这么一翻,20年,一代人就这么过来了。一根烟抽着抽着,头发就变白了。我不会喜欢这样的自己。

说对家乡没有留恋是不可能的,但一年回去待几天也就够了,那里只是我长大的地方,不是我能一直生活的地方。有一次我和同学去澡堂搓澡,我跟师傅说:“您好,能给我一块澡巾吗?”大哥愣住了,像没听懂,同学拍了拍我说:“别说什么您好,得说‘大哥给我整块澡巾’。”

2022年,我再一次离开广告公司,那之后,没有再去公司上班,受够职场的斗争了,也不想陷入恶性循环——在不同的工作中来来回回换,总有新的问题出现。

老叔和县城里其他人不一样的是,他没有抱怨过自己的生活,也没说过后悔从前的选择。他的离开对我来说是重要的一课。很多事无非就是生死,活着的时候应该对自己坦诚一些,不要反复横跳。

上班的时候,有创作机会找到过我,但我没勇气离职去干。回想起来,那是一种“既要又要”的心态——既想要一份稳定的薪水,又想实现创作理想。也有对未知的恐惧,不知道真的成为自由职业者,会面对什么。

刚毕业那些年,收入不稳定,会向我妈要钱,心里挺有负担的,毕竟一直以“独立”自居。她劝我:回家比外面省心,没那么辛苦。我跟她讲,以我的性格去体制内工作不会有什么好下场,最多整个合同工,不会人情世故,也不喝酒抽烟,很难在县城生存。

但后来频繁换工作,也觉得受挫,拿不出什么作品,心里还有一个困惑是——自己这样做是不是错的,就我事多?为什么别人可以忍受,我不行?也怀疑自己在大城市的生存能力。

现在我从市区搬到宋庄,租了间一年3万3的两室一厅,养了一只美短。平时大部分时间都用来看书、看电影,最近在看央美教授邱志杰的《实验主义者》。偶尔自己做饭,和朋友打打桌球,还会帮一个朋友捡柴,拿去烧壁炉。第二部长片在拍摄中,主人公是一个患癌的小姑娘。这是她抗癌的第四年,很乐观。

不上班的这两年,我也经历过困难的局面。给人拍片,垫了10万块给工作人员,但最后别人没给我钱,赔了不少。但渡过以后,也觉得没有什么了,还能坏到哪里去呢?现在的心态是,我知道做自由职业有风险,但我愿意接受,不再像以前那样拧巴。

选了纪录片的行当,意味着放弃别的一些机会。如果一直在广告那条路走下去,现在是不是也能多挣点?会有这种想法,但不那么纠结了。维持现在的生活,月收入2万会比较充裕。但接活儿的话,收入没有那么平均。我不做理财规划,有的花就花,不花也就不花了。

今年春节,我去了趟马来西亚旅行,在槟城的海边散步。如果老叔来的话,应该会很喜欢。以前带他去南京玩,他脱了鞋在一个小水坑里捡鹅卵石,不停给我展示,像个小孩一样。我最想回到和他一起打篮球的时刻。有时候我们比赛,看谁投篮投得多,有时候是让他练习,我给他捡球。渴了就喝口水,累了就一起回家吃饭,特别放松、踏实。

(文中图片、视频均由讲述者提供。)

评论